2025年11月7日至9日,由暨南大学文学院、广东省岭南数字人文实验教学示范中心、岭南古籍出版社、兰州大学敦煌学研究所共同主办的“类书研究与文化传承”学术研讨会在暨南大学成功举办。来自北京大学、南开大学、四川大学、兰州大学、山东大学、浙江大学、中国社会科学院、上海古籍出版社、苏州大学、陕西师范大学、暨南大学等全国多所知名高校及科研机构的近70名学者参加了会议。本次会议共设置了敦煌类书与隋唐类书、类书理论与宋元类书、明清类书与域外类书三个分论坛,共宣读52篇论文。

8日上午,研讨会在暨南大学石牌校区郁文学术报告厅举行开幕式,由暨南大学文学院副院长、广东省岭南数字人文实验教学示范中心主任王京州主持。暨南大学文学院党委书记魏霞、岭南古籍出版社常务副总编辑柏峰、四川大学文学与新闻学院教授罗国威先后致辞。

魏霞书记代表暨南大学文学院对与会专家学者的到来表示衷心感谢和热烈欢迎,并简要介绍了学院的办学历史和近年来在学科建设、学术科研、人才培养等方面取得的成果,以及在类书研究领域积累的扎实基础与雄厚实力。她表示,类书文献作为中华优秀传统文化的重要载体,对赓续文化根脉具有重要作用,学院将继续支持类书研究相关工作,深化文献整理与学术探索。

柏峰副总编对研讨会的顺利召开表示热烈祝贺。她表示,岭南古籍出版社近年来深耕于经典古籍的整理出版,与暨南大学文学院一直保持着紧密深远的合作关系。未来,出版社将进一步深化彼此的合作,着力从类书等经典典籍中挖掘中华优秀传统文化智慧,为学术研究与成果转化提供平台、搭建桥梁。

罗国威教授结合前辈学者和自身的治学经历,对类书的研究价值作了阐发。他指出,类书不仅是文献辑佚的重要依托,更能为考镜源流、辨章学术提供关键支撑。同时,他对未来类书研究领域寄予两点希望:一是未来能够成立全国性类书研究学会,凝聚学界力量,推动研究向纵深发展、实现整体突破;二是打造一个类书研究的专属学术阵地,为研究成果的发表提供平台。

随后,大会举行《类书研究》学术集刊编委会敦聘仪式。苏州大学周生杰教授、兰州大学敦煌学研究所屈直敏教授和刘全波教授、西南大学唐光荣副研究馆员、上海博物馆魏小虎副研究馆员、厦门大学马来亚分校王治田副教授等专家学者代表编委会成员接受了聘书。

大会合影

主旨报告环节由兰州大学敦煌学研究所刘全波教授主持。兰州大学敦煌学研究所屈直敏、北京大学中国古文献研究中心高树伟、苏州大学文学院周生杰、暨南大学文学院王京州相继进行了主旨发言,分别介绍了各自在类书研究领域取得的最新成果与深度思考。

屈直敏报告的题目为“敦煌写本《类林》叙录及研究回顾”,系统梳理了法藏、俄藏敦煌《类林》写卷的存佚、篇目与版本情况,综述了敦煌本及西夏文本《类林》的学术研究脉络,呈现了历代学者的研究成果与核心争议,并指出了目前敦煌写本《类林》研究所存在的问题。

高树伟报告的题目为“类书研究中的文本相似度计算——以《永乐大典》与明以前类书关系为例”,运用文本相似度计算方法和人工校勘,对《永乐大典》与前代类书的事目及辑文情况做了定量分析,揭示了《韵府群玉》对《永乐大典》纂修产生的具体影响,并提出“远校”的概念以推进类书校勘和取材来源研究。

周生杰以“辞讼比:古代类书近源的讨论”为题,针对学界关于类书“起源”的争议,聚焦对类书编纂影响更为直接的“近源”问题。从成书年代、文献内容、编纂体例等维度,将《辞讼比》与《皇览》对比,提出《辞讼比》为类书“近源”的观点,丰富了类书起源研究的多元视角。

王京州汇报了古代类书叙录、整理与研究的整体规划与最新进展。据介绍,其类书研究从编撰目录提要、影印集刊、辑录序跋、发展史研究及专题深度研究五个方面推进,邀请国内多所高校类书研究领域的专家学者担任子课题负责人,并充分依托科研助理与青年学生力量,开展整理和研究工作,为类书研究储备了充足的人才。同时,还与识典古籍合作共建“中国古代类书数据库工程”数字化研究平台,创办《类书研究》学术集刊和“古代类书研究”微信公众号,举办类书研究与文化传承研讨会。目前“中国古代类书总目提要”已完成第一期初稿编纂,正式纳入出版计划;“历代类书序跋汇编”也已基本成稿,后续将进一步争取项目资助推动出版。

主旨报告结束后,进入分论坛环节。与会专家学者就类书本体研究,类书与文献学、文学、语言文字学、历史学等学科关系问题,以及数字人文视域下的类书研究、中西比较语境中的类书研究、域外类书研究等系列基础性和前沿性学术问题,展开了深入的交流与讨论。

在敦煌类书与隋唐类书分论坛中,14位学者聚焦敦煌与隋唐类书的文献价值、体例特征、版本传播以及与文学、科举的关系等方面进行了学术报告。

敦煌类书与隋唐类书分论坛

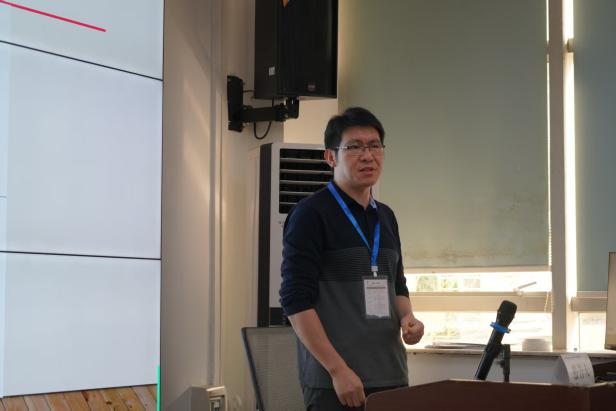

河西学院高天霞以敦煌类书为切入点,探究了汉语词汇变化的发展,指出比较敦煌类书与传世文献在用词上的变化,不仅利于汉语词汇史的梳理,也有助于敦煌类书的校勘。西南交通大学张杰利用新发现的佚文,重新考证了古佚类书《琱玉集》的成书年代,并结合唐代科举试策制度,对该书产生的原因做了分析。浙江大学杨溢对国内外所藏吐鲁番出土的六件类书残片进行了整理和叙录,并总结了这些类书残片的三种编纂处理方式。兰州大学刘全波对诸葛颖的家世及仕宦交游、《玄门宝海》的编纂与流传及编纂思想等问题进行了考证与探究。四川省社会科学院王怀成借助古代道教文献,对中华书局点校本及修订本《魏书·释老志》所存在的异文等问题进行了考释和校正。兰州大学李坛坛从编纂体例、引书、部类设置等方面对《修文殿御览》和《秘府略》两部类书进行了比较分析,并得出二者既有延续关系,又各自体现出编纂目的的差异性。中山大学孟楠亦通过引文对比的方式,认为《玉烛宝典》与《初学记》《太平御览》之间存在较为显著的关联性,指出《玉烛宝典》类书化的文本特征主要是由于编纂时参考了《修文殿御览》。福建师范大学罗历辛从引书来源和编纂体例结构等方面,对《天地瑞祥志》与《艺文类聚》《修文殿御览》《太平御览》《法苑珠林》等中古官修类书关系作了探讨,并认为《天地瑞祥志》与一般类书存在显著差异。兰州大学胡家尧利用唐代类书中的《山海经》引文对今本《山海经》进行了校勘,并指出其唐代类书中所存在的引文讹误、经注文杂糅等问题。上海博物馆魏小虎通过对照《太平广记》《埤雅》与《太平御览》等典籍的相关引文,发现了《三教珠英》的新佚文,并据此探讨了唐宋官修类书的编纂手法和工作流程。南昌大学曹丹通过对《初学记》编纂体例及其与科举制度关系的系统考察,揭示了官修类书在唐代知识体系转型中的特殊地位。贺州学院牟华林从唐前志怪小说与《艺文类聚》《初学记》等唐代类书的互动角度切入,揭示了中国古代民间文学与官方文献编撰的共生关系。山西大学王琦针对清代文献学家严可均有关《北堂书钞》“江浙五本”的观点进行了重新讨论。云南师范大学邓亚对唐代类书《稽瑞》在清代的递藏、阅读、传播和刊刻情况进行了探究,认为其从私人到公共领域的文本生命历程,反映了清代的文献文化史样态。

在类书理论与宋元类书分论坛中,16位学者从类书文献的相关考证、类书与文学的关系研究和类书的数字化研究等方面进行了学术报告。

类书理论与宋元类书分论坛

厦门大学马来西亚分校王治田比较了中国类书与西方文摘集、札记书在产生背景、编纂形式、编纂目的等方面异同,借由比较文献学的视野,为更好地认识和了解类书在图书编辑史和知识管理学上的重要意义提供了新的视角。内蒙古师范大学刘嘉琪、董杰立足于古籍数字化实践,对历代类书天算内容的数字化价值、实施路径与创新应用进行了深入探讨,为传统学术资源的现代转化提供了参考。广西艺术学院孙桂平对“艺”字语义内涵的发展演变进行了梳理,认为唐宋类书对“艺”字的内涵具有定格的作用,为解决文字训诂问题提供了类书的研究路径。上海古籍出版社龙伟业对古籍整理中所存在的繁简转化等现代汉字规范性问题进行了梳理,并提出了相应的对策,为文史工作者整理古籍用字提供了有益的参考。东莞城市学院曾凡忠对类书如何通过知识整合与创作实践推动宋诗学问化的问题进行了探究。贵州财经大学吴方剑引入数字人文的方法,对晏殊《类要》与文学的互文关系进行了可视化探究,并据此讨论了类书进行数字化研究的可行性。安徽师范大学胡健通过对吴淑身份和品格的分析,阐释了《事类赋》产生的原因,同时比较了其与《太平御览》在文本内容上的异同、与《赋谱》在技术路径上的差异,并认为《事类赋》的出现客观上成为西昆派形成的先导。郑州大学马皓斌以宋初《事类赋注》对原典的征引现象为个案,对赋体类书如何承载、传播与转化经典及其对经典产生的影响进行了探讨。河北大学齐雯考察了《太平御览》《册府元龟》两部类书对《史通》的征引情况,认为类书的价值与局限共同塑造了后世对于《史通》的理解路径;南昌大学黄正伟对祝穆家族世系进行了系统梳理和考证,并围绕祝氏家族成员交游关系,对《古今事文类聚》后集卷十“外祖孙”“内外兄弟”的选文进行了探究。西华大学王珂结合传世文献与新见史料,对《事林广记》编者者陈元靓的先世、字号、里贯等问题进行了系统性的再考证。南京师范大学鹿鸣九《以新编事文类要启札青钱》为例,分析了宋元日用类书中文书书写的创作技巧,对宋元日用类书中的文书活套的演变定型做了考察。南京晓庄学院温志拔、湖南大学全子阳分别对南宋类书《翰苑新书》的编者、书名、版本源流、纂修体例和史料价值进行了梳理与探究。中国社会科学院马旭从类书分类的角度对宋代杜集的编纂情况进行了考察,揭示了类书与别集在知识整理与传播功能上的交叉与互动,以及分类行为背后所蕴含的文化逻辑与时代精神。浙江师范大学潘馨怡对日本真福寺本《文凤抄》中的汉籍佚文进行了辑录和考辨。

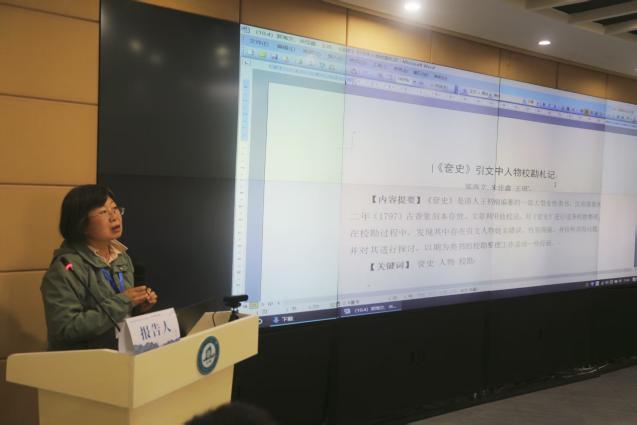

在明清类书与域外类书分论坛中,17位学者从类书文献的校勘与整理、编纂与版本考述,类书与其他学科的交叉关联、数字人文视域下的类书研究和域外类书研究等方面进行了学术报告。

明清类书与域外类书分论坛

北京物资学院李兵对日本所藏晚明类书《夏氏漱玉汇编》的编者、编纂体例和编纂宗旨进行了考述。宁夏大学孔德成由卓明卿剽窃王良枢《藻林》的学术公案引入,并从卓明卿与复古派的关系、类书对复古观念的传播等角度,探讨了晚明文学类书与文学复古间的互动关系。暨南大学余雨通过序跋、印章等“副文本”证据,对钟惺《云锦集》的真伪进行了考证。暨南大学刘旗通过对于万历前期类书中书学知识的考察,探讨了这一时期书法知识在知识精英阶层和一般底层民众之间的分化趋势和互动关系。暨南大学张中新通过数字人文的方法,对于《永乐大典》的研究现状和热点问题进行模型式分析,并从更新研究材料、创新研究方法两个方面对今后的研究的方向作了展望。山东大学武文杰从类目命名方式、分类体系、编纂方法、编纂思想等方面,探讨了类书对明代方志编纂的具体影响。华南师范大学田明综合考察了晚明举业类书《古学汇纂》的出版、编选情况和内容结构,并据此阐释了晚明江南“古学”内涵的丰富意蕴。兰州大学林巧玉聚焦于类书与明代科举考试的关系,探究了经义类书的编纂以及在八股写作中实际运用。南开大学蒋云斗从编纂意图、文本结构、文化评价等方面,对日本类书《新语园》作了全面、系统的研究。四川大学张少锋结合钱谦益在清初的境遇,对《红豆山庄杂录》《红豆村杂录》两书的编纂时间、流传经过和文献价值进行了考察,并据此归纳了钱谦益圆融的类书观念。陕西师范大学郭海文、王琪运用他校法,对《奁史》引文逐条校勘整理,发现该书引文存在人物姓名错误、性别混淆、身份舛误等问题,并总结出类书校勘整理工作的经验。四川大学麦子龙对《宋稗类钞》的编者、成书过程、现存版本进行了细致考述,并指出该书的文献价值随着时代变化而发生的转变。西南大学唐光荣选取《渊鉴类函》《佩文韵府》清代前期两部重要的官修类书,对其后世所派生的诸多变体进行了考察,并归纳总结出增广和删节是类书编纂中两种常见的手法。西泠印社出版社陈烨锋从编纂意图、分类体例、编纂方式三个方面,将《格致镜原》与《渊鉴类函》进行了比较,讨论了二者之间的关联。河北省博物院张一凡对《骈字类编》中“天地门”的“云”部所征引的内容进行了举例与分析,并对其征引的文献特点与价值作了总结和阐发。兰州大学赵东凯针对目前学界关于清代类书存佚数量的说法进行了考校和补正。河北师范大学余玉橙借助书目和相关史料,对《清史稿艺文志拾遗》中关于类书著录所存在的书名、卷数、著者、版本、归属等问题进行了订正。

各分论坛中,每场学术汇报均设置了相同或邻近领域的专家学者担任评议人。评议人立足研究前沿,对报告的优点与不足进行了点评,同时与汇报人就文献考证、方法运用、观点阐释等方面交换了意见,进一步深化了讨论的深度。

主旨报告和分论坛顺利结束后,会议进入闭幕式环节,由广东省岭南数字人文实验教学示范中心副主任彭志峰主持。南昌大学曹丹、安徽师范大学胡健、华南师范大学田明分别代表三个分论坛向大会作总结汇报,均表示各分论坛研究角度丰富多元,现场讨论气氛热烈,展现了类书研究的深厚底蕴与广阔前景。河西学院高天霞教授、上海博物馆魏小虎副研究员、兰州大学屈直敏教授分别致辞,充分肯定了本次研讨会的学术价值与组织成效,同时对会务组的细致筹备与辛勤付出表达了感谢,并呼吁更多学者关注类书的文献价值与文化传承意义,加入研究队伍,共同推动类书研究向纵深发展、焕发新的学术活力。王京州教授作闭幕总结。至此,会议圆满闭幕。

闭幕式

今年恰逢类书研究的先驱之一邓嗣禹先生诞辰120周年,也是《燕京图书馆目录初稿·类书之部》问世90周年。本次研讨会的举办,既是对邓嗣禹、张涤华、胡道静等类书研究前辈学者的深切缅怀与崇高致敬,更是对他们治学精神的延续与传承。在本次会议中,涌现出了大批青年学者,这些类书研究的新生力量带着对先贤精神的传承与前沿创新视野,深耕细研、大胆探索,让类书研究在接续传统中焕发出蓬勃生机。

为期三天的研讨会,与会专家学者们立足类书文献的核心价值,深耕文化传承的时代命题,就类书研究的方法路径进行了深入探讨。此次会议,不仅为海内外类书研究者搭建了学术交流与成果共享的平台,更助力数字人文与传统类书研究的深度融合,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展注入了新的学术动力。

撰文:谭智

摄影:会务组