(詹伯慧教授题词——“没有共产党就没有新中国”)

引 子

上午十点,我们如约到达了暨南大学第二文科楼。久享盛誉的汉语方言研究中心跟想象中的富丽堂皇并不沾边,相反,它朴实到不可思议——与整栋楼其他的办公室看起来并没有什么两样,只有门楣上刻着清秀隽逸的“汉语方言研究中心”牌匾为我们辨清了身份。大厅里几乎没有什么精美雅致的摆设,只是在虚掩着门的办公室桌面上,各类语言学资料被一叠叠收拾得整齐有序、安稳地见证着这个中心的每一步成长。我们小心翼翼地推开门,才发现詹伯慧先生是早已坐在桌前等待了。

詹先生今年已经九十岁高龄,但看上去气色很好、脸色红润,刻满岁月痕迹但依旧有神的双眼透过透明镜框的眼镜看着我们,沉静而敏锐。知道来意后,他的脸上展开了亲切和蔼的笑容,尽管詹先生的潮州话、客家话、粤语讲得非常的纯正,但3个小时的交谈中,他还是用标准的普通话耐心地回答了我们提出的各种问题,让我们第一次如此近距离了解他颇富传奇色彩的家族生活和学者生涯——作为名门之后,他与国学大师饶宗颐私交甚笃;作为语言学泰斗,他为中国语言学、方言学的发展几乎奉献了毕生的精力,半个多世纪的田野春秋、笔耕不辍的学人精神使后辈们深受感动。适逢中国共产党建党一百周年,敬作小传一篇,谨以此文,庆祝詹伯慧先生九十寿诞,敬献中国共产党一百周年华诞。

1931 年对于中国来说,注定是不平凡的一年。这一年,内忧外患交织侵蚀着这个正处于转型阵痛期的古老国度,希望的曙光和灭亡的阴霾共存于神州大地:国共十年内战仍在发酵;是中国共产党成立的第十个年头;中共六届四中全会召开;中国工农红军在毛泽东、朱德的指挥下,取得了第二次、第三次反“围剿”斗争的胜利;顾顺章叛变、邓恩铭牺牲、恽代英就义;《中华苏维埃共和国土地法》颁布;“九一八”事变爆发,拉开了波澜壮阔的十四年抗战的序幕。

让我们将眼睛从中国大版图上聚焦到右下角——广东潮州。1931的7月10日拂晓,天刚刚亮,潮州城里一名叫詹安泰的青年才俊喜出望外,因为他的夫人、也是他曾经的学生——枫溪人——柯娥仙,为他生下了第一个孩子。这个刚来到人间的男婴,躺在襁褓撇着嘴要哭不哭的样子,稚气的脸庞上生有双盈着一汪清泉的眼睛,好奇地打量着这个亮堂宽阔的新世界。詹安泰的喜悦从心里溢到了眉毛、眼睛和嘴唇,眉飞色舞地用着客家话向自己的父母报喜;而他的妻子——柯娥仙将孩子搂在怀里,用潮州话柔声哼唱着韵脚押得严丝合缝的乡谣,她的臂弯摇一下,怀中的新生儿便咯吱笑一下。

一家人都沉浸在无边的欢乐中,就希望孩子健健康康,一世平安。谁也没想到,这个貌不惊人的男孩竟成长为了我国语言学界的泰斗级人物,他就是本文的主人公——我国著名的语言学家、广东省优秀社会科学家、暨南大学文学院博士生导师詹伯慧教授。

(著名语言学家——詹伯慧教授)

儿时求学

1938年,日寇侵陷广州,潮州的战争形势也急转直下,战火很快蔓延到了潮汕地区。一时间人人自危、四处逃散、寻求自保。柯娥仙父母毅然决然带着全家避难到詹氏的老家饶平新丰,年幼的詹伯慧便在这里接受小学教育。

新丰多丘陵山地,天是透亮的蓝,山是幽深的绿,花是热烈的红,天、山、花和当地的客家居民自然融为一体,颇得世外桃源的韵味——这里是一片被无情战火所遗忘的净土。

史料记载,永嘉之乱,衣冠南渡,八姓入闽,而后向粤东迁徙,饶平的客家居民已经有一定的历史,其中饶平六百多座客家土楼可以见证一切。其中,讲客家话的,主要是饶平北部的上善镇、饶洋镇、建饶镇、九村镇、上饶镇以及新丰镇等,有几十万人,占饶平全县人口的百分之二十五左右,詹姓为最多。詹伯慧一家当时就住在新丰客家土楼——润丰楼外面的学文堂。学文堂为詹伯慧祖父——詹挥琼(当地德高望重的老中医)所建,虽不如润丰楼来得大气恢弘,但进入视线后,光辉依旧耀眼——只因于詹伯慧而言,那是知识的圣殿、智慧的宝库、更是学子的乐园,儿时的他常常流连其间,乐而忘返。时隔多年以后,已是著作等身的詹伯慧大先生,还会常常想起五六岁咿呀学语时,父亲在学文堂教他一字一句念唐诗的情景,还有在潮州时,父亲带他去饶宗颐先生家藏书楼看书的经历,沧海桑田,不禁感慨万千。

在饶平新丰,詹伯慧一家的生活渐渐安定下来,可是当时,中国还在日寇铁蹄下不得安宁。詹伯慧的父亲詹安泰,早年毕业于广东高等师范学校,是我国著名的古典文学家,精于词学,与夏承焘、唐圭璋、龙榆生并称“现代中国词学四大家”。全家人回到新丰老家不久,詹安泰以“名士”从家乡潮州韩山师范应聘到国立中山大学,随后单身赴任,前往已经西迁云南澄江的国立中山大学任教。当时广州已经沦陷,如果从潮州去云南,只能从惠州至香港,从香港坐船到安南(今越南),然后从安南坐滇越铁路火车进入云南,最后到澄江去。

詹安泰先期去云南,路上辗转困难,不大安全,且詹伯慧妹妹刚出生不久,也得有人照顾,于是詹安泰和饶宗颐约好随后由饶先生陪娥仙一起经香港、安南转去云南。竖年春,他们从潮州经惠州一路奔波至香港,不巧赶上饶宗颐先生生病,便留在了香港,因缘际会,饶宗颐从此在港潜心学问,多年后终成一代国学大师。娥仙只身带着詹伯慧不到两岁的妹妹克服重重困难到达云南澄江,终与安泰相见。

国立中山大学后又迁至粤北坪石,为了一家团圆,詹伯慧被其父亲从饶平新丰老家接到坪石,并插班入读汉德小学五年级——以白话为授课语言的一所学校。尽管来时操着一口粤东的方言,但凭借年龄的优势和日夜在粤语环境里的浸泡,詹伯慧很快也就能说出一口流利的粤语了。在他高小毕业的那年,侵华日军从湖南南侵,试图打通粤汉铁路,坪石告急,中山大学只能东迁梅州。这个时候,詹安泰索性把詹伯慧送回家乡饶平读初中,在饶平上饶区立初级中学(饶平四中前身)过上了三年寄宿学校的生活。詹伯慧有机会天天和老师、同学们讲客家话,让他对客家方言有了更加深入的理解和精进。

1945年8月15日正午,日本天皇向全日本广播,接受波茨坦公告、实行无条件投降,结束战争。中山大学得以顺利回迁广州,詹伯慧也在翌年夏天来到广州,入读中大附中高中,校内外于是又开始讲地道的广州话了。而这时的詹伯慧,已经有了语言使用上的高度自觉:上街买物、在校读书、和同学、兄弟姐妹聊天,他都是用广州话;在家里,和父亲交流他用客家话,和母亲聊天他也自然用潮州话,詹家俨然成为了一个多方言的“杂居区”。三种语言在他的大脑里不间断地切换,并且随着时间的润滑越来越自如。它们非但没有给青年的伯慧造成沟通交流的困难,反而让他开始更加体会到语言带给他的乐趣。那种深埋于语音和文字中的、活在人们嘴里的千变万化的趣味,已经在这十几年间,深深扎根在他尚未觉察到的对语言学的兴味的心中,并且以一种势不可挡的力量在逐渐萌芽、迸发。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。那一年,詹伯慧也顺利考取了中山大学文学院王力先生创办的语言学系。大学都用普通话授课,詹伯慧进一步学得了一口流利的普通话。幼时的詹伯慧,作为书香门第之后被寄予厚望(父亲詹安泰,是国立中山大学中文系教授,中国著名的文学家和书法家,中国现代十大词人之一,对岭南文学影响尤为显著;而二叔詹天泰和三叔詹力泰则分别毕业于上海时期的暨南大学经济学系和中山大学历史系)。在这样的家庭背景下,当地饱学之士常常乐于云集詹门,赋诗填词、畅叙幽情。詹伯慧从小便受到浓郁的文学熏陶,于父亲与友人的应酬唱和中,在旁仔细倾听闲谈已成了他的习惯,这也为詹伯慧扎实的文学功底打下了良好的基础。令人吃惊的是,在众多人眼中应该报考中文系、子承父业的詹伯慧,却选择报考了王力先生新创办的语言学系。这既有为语言学家王力、岑麒祥等在詹家做客时谈论语言学的乐趣所吸引的缘故,也与他自小掌握三种方言母语所积累的浓厚语言兴趣也有着密切的关系。对三门纯正方言的掌握,是促成詹伯慧先生报考语言学系的强大动力,也成为他此后在武汉大学、暨南大学任教、从事方言学教学取之不尽、用之不竭的教学资源,更奠定了他成为当代汉语方言学大师的特有基石。

执教东瀛

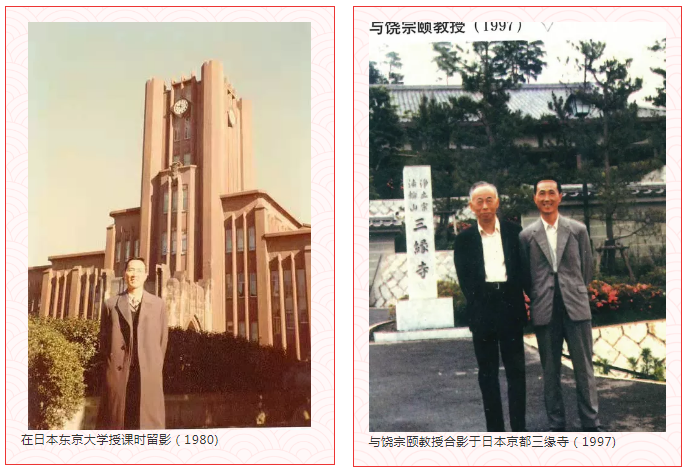

从中山大学语言学系毕业后,詹伯慧任教武汉大学、进修北大语言学系师从王力先生和袁家骅先生、协助袁师编写《汉语方言概要》、文革期间下放乡村、拨乱反正中重返武大……三十年岁月脚步匆匆,世事如万花筒转瞬即变,而詹伯慧对于语言学的热爱却始终如初。1980年春,在东京大学任教多年的中文教师黎波先生退休离职,恰逢中日建交,东大教授会商议,决定从中国大陆聘请一名教授。时任东京大学中国文学专业主任的伊藤漱平先生与平山久雄先生在东京大学文学部的教授会详细介绍了詹伯慧的著作和学问,随后进行全体教授会成员投票,最终毫无争议,全票赞同邀请詹伯慧来日本交流任教。

1980年春,詹伯慧如期前往日本,他的这次日本之行,不仅仅是一次中外汉语言学术交流活动,更是中日友好交流的一个典型缩影。

东渡日本讲学的詹伯慧刚下飞机,便受到了日本友人的热烈欢迎和细心照顾。其中平山久雄先生和他交往最深。平山久雄是日本著名的语言学家、东京大学中文系教授,其在日本享有与中国的一流语言学家如王力先生等的盛誉。平山久雄的父亲是一名出色的外交官,他曾随父亲在中国生活过一段时间,中文很流利,平山久雄非常欣赏詹伯慧的学识与能力,两人很快成为好友。当时日本的学校一般会给外国教授提供一定的生活费用,平山久雄还主动替詹伯慧在离学校不远的地方租了公寓,来回学校路程只需一刻钟。公寓住址非常靠近鲁迅当年所住的“伍舍”,是能够让人联想到故乡风韵的,亦可见平山久雄心思之细及对伯慧的关怀之切。

詹伯慧不会讲日语,开始上课时,平山久雄先生就立在一旁逐句翻译,为他破除语言的难关,两人默契合作,讲课风趣横生,倍受学生好评。那时,中日学者交流还处于起步阶段,我国官方规定,前往日本讲学的学者不能随带家属,詹伯慧一人在日难免孤单。按传统,日本人一般不接待朋友在家过年,但为了照顾詹伯慧的思乡愁绪,连续两个新年,平山久雄都热情地邀请詹伯慧到自己家中除旧迎新、庆贺新年,共同感受节日气氛。

1982年詹伯慧回国一直跟平山先生书信往来,1998年他学会用电脑以后,双方一直改用电邮联系,可谓数十年如一日。多年后的2019年夏,詹伯慧携夫人及外孙女重访东京去看望平山久雄先生。当年的学生听闻后,纷纷从日本各地赶来,詹伯慧参观了当年上课、生活的地方,重走了回忆里熟悉的路程,触景生情,感慨万千。回国后,詹伯慧和平山久雄先生依旧通过电邮联系,进行学术的沟通与交流。近日面对记者,詹老颇有些懊恼地说:“我和平山经常发电邮,以前他看到后都会在下午或者第二天就立即回复我的伊妹儿,但这一段时间他突然失联,给他发的邮件很久都没有回复。因此我又纳闷又担心。好在最近有人告诉我说,平山先生正在养病,目前没法跟外界联络,我才放心了。”詹老与平山久雄先生之间的情谊是如此之深厚,以语言学为线,早已经跨越了国界和时间,始终真切地融洽在一起。

当时的东京大学,规定每位外国学者要给日本学生讲授五门课程,詹伯慧去之后就承担了五门课程的任务,分别是汉语口语、汉语写作、汉语方言、现代汉语和语言学专题。他的《现代汉语方言》一书,便是在日本讲学时的讲稿,有位日本学者樋口靖每次都从筑波大学前来听课并进行翻译,詹伯慧回国时,他已将此讲稿的日文本译完,在日本出版日译本了。尽管詹伯慧上课没有发讲义,日本学生还是听得非常认真,都觉得获益良多。由于只身在国外,詹伯慧还得每天自己买菜做饭,步行上班,将余下的精力都扑在工作上,认真准备好每一门课程的教案。在学校讲课之外,詹伯慧还进行了多次学术报告,将中国大陆汉语言研究的最新成果带到日本,促进了中日汉语学界的交流。不但他的《现代汉语方言》一书被译成日文在东京出版,当年在日本听他课的学生,如今也大都成了日本汉学界的知名学者,成为日本汉学届的骨干力量了。

詹伯慧作为我国首位由教育部推荐受聘到日本讲学的语言学者,为中日两国语言学界的学术交流开了先河,但是他的目光并没有只局限于学术交流,他说:“在日本,我工作任务越重,越要抽时间玩。当时我一个人在东京大学,教五门课,只要礼拜天没事,我就出去玩玩。”一年后受香港《文汇报》的副总编辑曾敏之先生的委托,决定把在日本的见闻记录下来,写成一篇篇散文。曾敏之特意为詹伯慧开了《东瀛杂记》专栏,请他每周寄一篇过去。回国后很快就结集为《东瀛杂记》出版。这本小书记录了詹伯慧1980年至1982年在日本讲学时的所见所闻所感,内容生动翔实,包括东邻扶桑的列岛风光、社会风习、学府风貌、学人修养以及中日友好的诸多事实和各种趣闻轶事等,描写细腻深刻,文笔精简清丽,韵味浓冽,令人读来饶有兴味、如置其境。曾敏之先生对这本富有知识性的现代日本见闻录给予了高度评价:“这可比人家真正去旅游的人写的游记还用心哪!”詹伯慧听到,嘴角忍不住泛起了微笑。

这次访学的经历,给詹伯慧在今后语言学的研究道路上提供了新的思路。他回忆说:“当我去过日本之后,最深刻的印象就是,日本对于中国的文化在一些研究方向上比中国研究得更深。就像红学研究、鲁迅研究等,日本的研究其实并不比中国少,更不要说《诗经》、《论语》这些古典作品了。你想稍稍糊弄都是对付不了的。而日本的许多方言研究著作,对于实际条件和资源的充分利用,都是值得我们学习的。”詹伯慧先生不断更新调查与学问方法的思想也就体现在此,无论在何处,他都能够以新的眼光、不断吸取新思想、为语言学的大厦提供新的筑造材料。

日本之行,为詹伯慧先生之后访学的进一步拓展埋下了伏笔。此后,詹伯慧先生又应世界各著名高等学府的邀请,先后在法国高等社会科学院、新加坡国立大学、美国加州大学(伯克利)、香港大学、香港中文大学、香港科技大学以及台湾中央研究院等著名高等院校或学术机构担任客座教授或开设讲座,将自己的科研成果和学术经验交流到更远的地方。

值得一提的是,詹伯慧先生不仅具有开拓的学术思维,还有不断学习新事物的热忱。1998年,时年六十七岁的詹伯慧和来自北大的袁行霈先生在新加坡国立大学做了一年的客座教授。当时校方要求严格的坐班制。每个教师一个房间,每个房间都配置一台电脑。学校里任何的通知,包括学生向老师提出问题和图书馆借书催还的信息,都要通过电脑接收。詹伯慧笑说:“如果不懂电脑,图书馆罚了款都不知道,那该多糟呀!”因此他一到校就请教别的老师,把电脑基本用法掌握透彻。此后,用电脑来写作和发信的习惯保存至今。现在有记者来采访时,还想向詹伯慧请索手稿,都被一一回绝——“不是我不想给,我现在都用电脑写了,还哪有什么手稿啊!”引来一阵惊讶的笑声。作为一名资深的老学者,还能够保持对现代科技如此豁达、包容和学习的态度,让每一位后辈肃然起敬。

翻开泛黄的照片,詹老的足迹遍及四海,或是双手交叉放于背后、或是放松地站立,彰显着一位语言学家的从容和学者风范。詹伯慧先生的语言学,不仅仅是中国的现代汉语,更是国际化、开放化的现代汉语,其学术上开放包容的胸怀也就在此了。

采写|付勇 蔡荠萱

摄影|陈春伶 李秋平

排版|黄家攀

审核|魏霞